Durante décadas, a hipótese de que vírus comuns poderiam estar relacionados ao desenvolvimento da doença de Alzheimer foi marginalizada pela comunidade científica. A ideia era vista com ceticismo, e os pesquisadores que defendiam essa ligação enfrentaram resistência, falta de financiamento e dificuldades para publicar seus estudos.

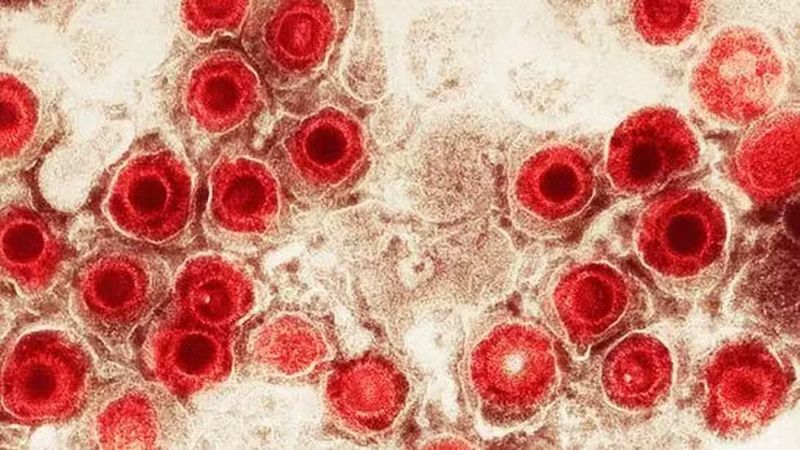

Foto: Getty Imagens.

Uma das pioneiras nesse campo é Ruth Itzhaki, professora emérita da Universidade de Manchester, no Reino Unido. Ela iniciou suas investigações nos anos 1980 e foi uma das primeiras a identificar o DNA do herpes simples tipo 1 — vírus presente em cerca de 70% da população — em cérebros humanos, inclusive de pacientes com Alzheimer.

“Nosso trabalho foi ignorado por muito tempo”, relembra Itzhaki. “Sem apoio financeiro, era difícil continuar as pesquisas.”

Nos últimos anos, no entanto, esse cenário começou a mudar. Uma série de novas publicações científicas reacendeu o interesse por essa linha de investigação. Ensaios clínicos começaram a ser desenvolvidos para testar vacinas e antivirais como possíveis formas de prevenir o Alzheimer, alimentando a expectativa de que os vírus possam, de fato, ser um fator de risco modificável.

Vírus latentes no corpo e o início da cascata

A principal hipótese gira em torno de vírus capazes de permanecer latentes no organismo por longos períodos, como o herpes simples (tipos 1 e 2) e o varicela-zoster, causador da catapora e do herpes zoster. Esses patógenos, mesmo dormentes, podem se reativar em momentos de baixa imunidade, provocando inflamações repetidas.

No caso do cérebro, essa reativação constante poderia estimular a produção de beta-amiloide, proteína associada ao início da chamada “cascata amiloide”, uma teoria que há décadas tenta explicar o surgimento do Alzheimer. O acúmulo dessas proteínas leva à degeneração dos neurônios e ao comprometimento das funções cognitivas.

Mas os pesquisadores ainda não sabem o que leva essas proteínas a se acumularem em primeiro lugar. A hipótese virológica propõe que elas seriam uma resposta do cérebro à presença de vírus, tentando capturá-los e impedir sua replicação — o que, com o tempo, se tornaria prejudicial.

Vacinas e novos estudos

Uma das pesquisas mais recentes, publicada na revista Nature por cientistas da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, apontou que a vacinação contra o herpes zoster pode ter efeito protetor contra a demência. O estudo analisou dados da população do País de Gales, onde, por uma política de saúde pública, apenas pessoas nascidas em uma faixa específica de datas receberam a vacina.

Sete anos após a campanha, os vacinados apresentaram uma incidência de demência 3,5% menor em comparação ao grupo que não foi imunizado. Para os cientistas, essa pode ser a primeira evidência de uma relação causal entre vacinação e prevenção da demência.

“A vacina pode impedir a reativação do vírus varicela, reduzindo a inflamação no cérebro”, explica Pascal Geldsetzer, professor assistente em Stanford e autor do estudo. “Além disso, vacinas podem ter efeitos benéficos no sistema imunológico como um todo.”

Ensaios clínicos mais amplos já estão sendo planejados para confirmar essa possível proteção. Um deles, em andamento na Universidade Columbia, nos EUA, investiga o uso do antiviral valaciclovir — já utilizado contra herpes simples — em pacientes com Alzheimer em estágio inicial.

Cautela e otimismo

Apesar das descobertas promissoras, especialistas pedem cautela. A neurologista Roberta Diehl Rodriguez, da Faculdade de Medicina da USP, destaca que boa parte dos estudos até agora foi feita com animais geneticamente modificados, que não desenvolvem Alzheimer de forma natural.

“Precisamos de mais pesquisas com modelos mais próximos dos humanos e, eventualmente, com seres humanos”, avalia. Ela acredita que, se comprovado o papel dos vírus, isso abriria um caminho promissor para a prevenção: “Seria um fator de risco modificável, algo que ainda não temos hoje”.

A própria Ruth Itzhaki concorda que a teoria ainda carece de comprovação definitiva, mas destaca a força das evidências acumuladas. “Não há uma prova absoluta, mas temos muitos indícios que apontam nessa direção”, afirma.

A esperança, agora, é que os próximos anos tragam respostas mais claras — e, quem sabe, novas formas de combater uma das doenças mais desafiadoras da atualidade.

Com informações do G1.